暁陶房は、

「京焼・清水焼」の伝統を基礎にし、

「伝統に甘えず、伝統に縛られない」もの作り

を心がけています。

いろいろな分野の技術技法を取り入れ、

「陶」をメイン素材とした、

常に新鮮なものを生み出し続けたい

と思っています。

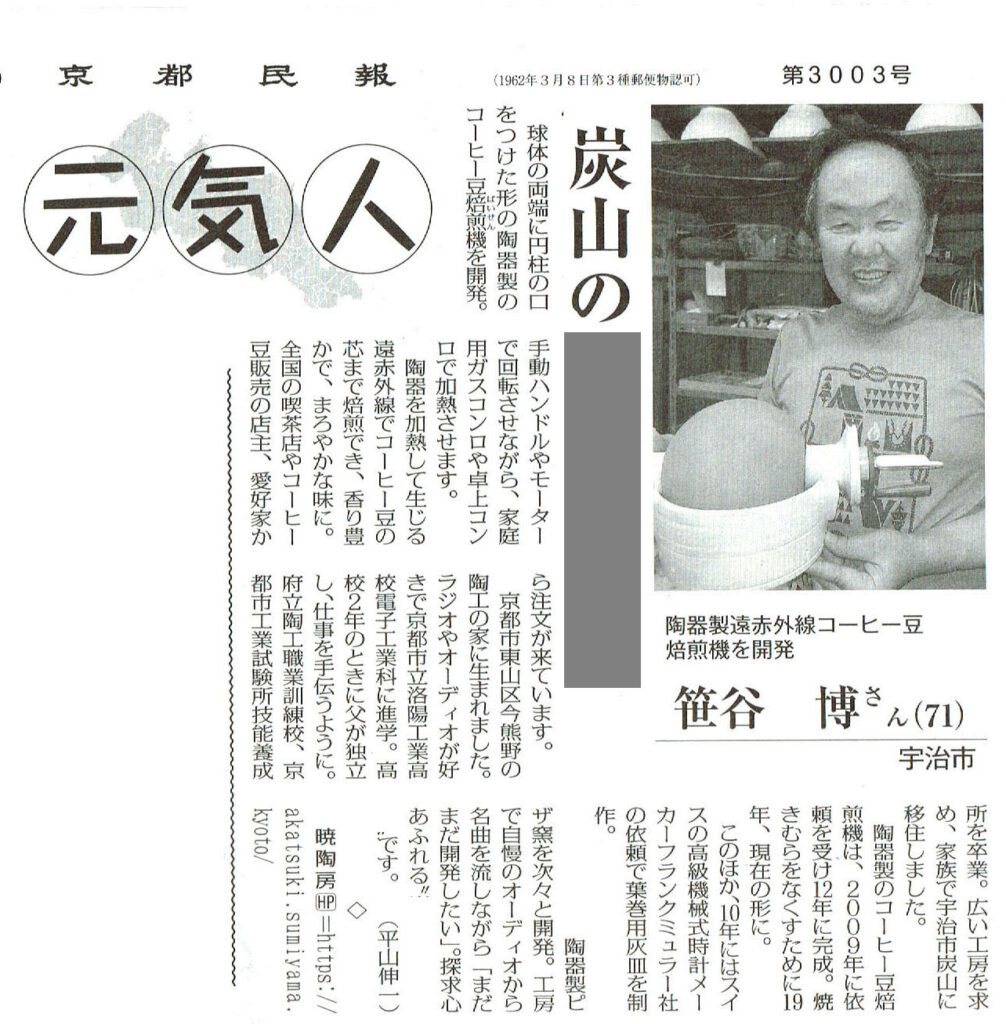

笹谷 博 H. Sasatani (雅号 飛露)

1950年 京都市生まれ

京都市立 洛陽工業高校 電子工業科卒業

京都府立 陶工職業訓練校 図案科卒業

京都市工業試験所 技能養成所卒業

工美展 入選

京展 入選

京都市クラフト展 入選

全国青年伝統工芸展 優秀賞受賞

Made in KYOTO ベストデザイン賞 入選

京焼・清水焼展 入賞

工芸都市高岡クラフトコンペ 入選

協同組合 炭山陶芸 理事長を14年間務める

2010年 フランクミューラー社の依頼で葉巻用灰皿を制作

2015年 細見美術館 茶室 古香庵 にて 二人展

2021年 第一美術選抜京都展(京都市京セラ美術館にて)出品

2022年 第一美術関西展 等に出品

公益社団法人 宇治市観光協会 理事

炭山陶器まつり実行委員会 会長

協同組合 炭山陶芸 相談役

笹谷 茂文

1977年 母親の里帰り出産で長崎県生まれ、京都育ち

1999年度 京都府立 陶工高等技術専門校 成形科修了

2022年 第一美術関西展 出品

2023年 第92回 第一美術展 入選

もう一つのホームページです。

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sasatani/

下は、京都民報の取材を受けて掲載された記事ですが、気恥ずかしくなる表現があったので、塗りつぶしています(*^O^*)