第一美術関西展2022に出品しました。

京都府立文化芸術会館にて

ウサギが少しずつ出てきて、又、引っ込んでいきます。

ウサギの満ち欠けです。

「月齢」と名付けました。

京都・宇治・炭山 京焼の陶房 「暁陶房」(あかつきとうぼう)

第一美術関西展2022に出品しました。

京都府立文化芸術会館にて

ウサギが少しずつ出てきて、又、引っ込んでいきます。

ウサギの満ち欠けです。

「月齢」と名付けました。

写真は左から Candy、Jupiter、Smile(案)

炭山の大先輩の陶芸家が登り窯を炊かれるので、ちょこっと品物を入れてもらいました。

4日から焼き始め7日はクライマックスの炭入れで終了しました。

この窯は前の方が登り窯で、後ろが穴窯になっています。

花札の箸置を新しく作り直しました。

今までは、上絵で彩色をしていたのですが、今回は下絵で色を着けました。

小さく細かな彩色なので、まるで虫眼鏡のようなメガネをかけての仕事です。

花札は、すごく日本的な絵柄で1月から12月までの12枚です。

以前、上絵付けでの彩色した物を東京のデパートで展示販売したときは、お歳を召した奥様が「昔、家族と遊んだ・・懐かしい」と言って、買って下さいました。

花札と同じ方法で作った豆皿は下記の本で紹介されています。

『日本料理前菜と組肴』 野崎洋光/柴田書店

まだ窯の温度計は700度以上ありますが、早く窯出しをしたいので窯の蓋を少し開けました。

バブルの頃は、1,200度ほどで窯が焼き上がると、すぐに、これ位蓋を開けていました。

そして窯出しの時は綿の軍手を二重にはめて、軍手を焦がしながら作業していました。

毎日これを続けていたときは指の指紋が消えてしまっていました。

久しぶりにそんな頃を思い出しています。

本願寺中央幼稚園 陶芸教室

本願寺中央幼稚園の年長さんたちの陶芸作品が焼き上がりました。形は園児が作り、色模様は父の日に親子で共同作業。

昨年までのお面作りと違い、おとなしい印象ですが、楽しく使える作品になりました。

今日はカメの日だそうです。

たまたま、親子ガメの香立を作っています。

この後、二色のカメも作ります。

(左が焼き上がりです。)

先日、私のホームページを見て、笑い転げたと言って、八尾から来られ、制作依頼されました。

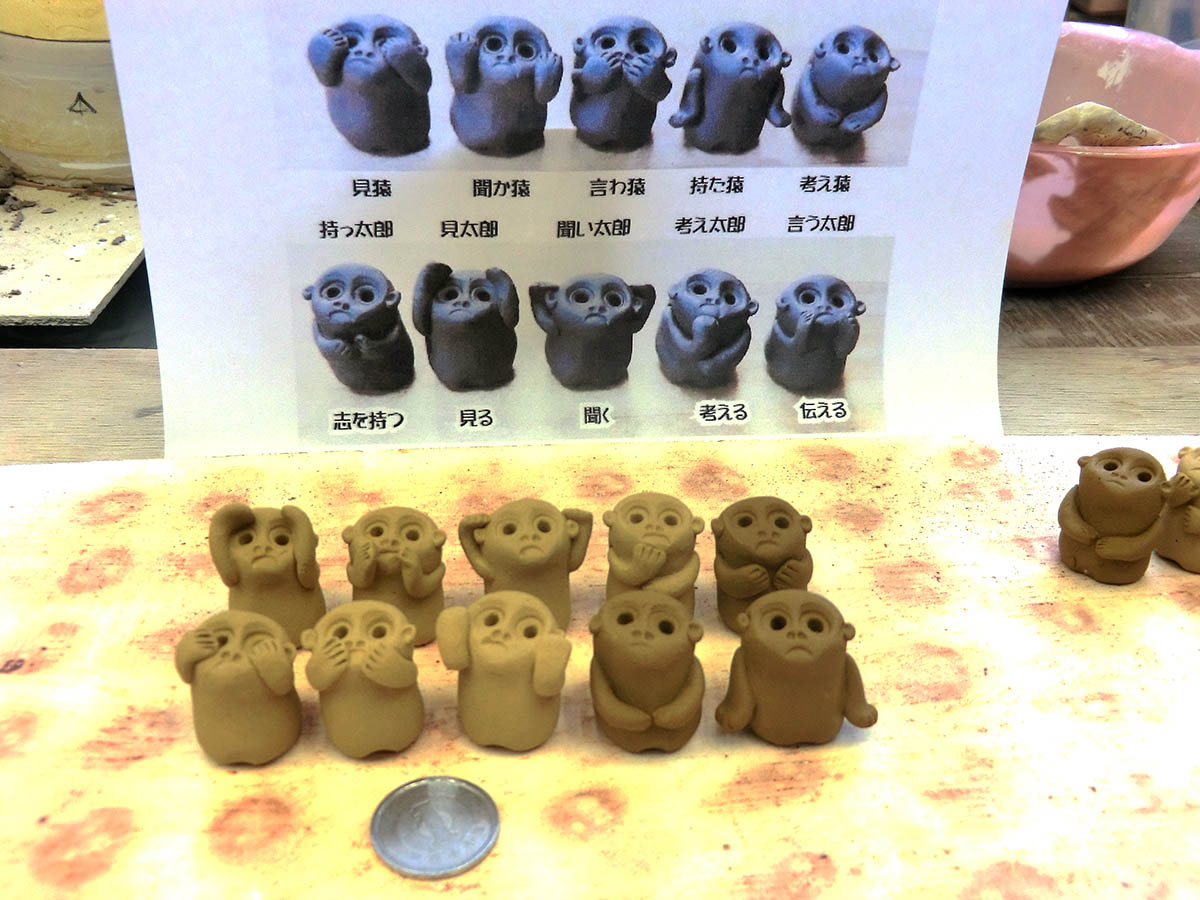

申年の時以来の10兄弟の制作です。

見ざる言わざる聞かざる+持たざる考えざる=五申

そして、「しっかり聞いて見て考えて志を持って意見を言う」の五兄弟を入れて10兄弟です。

暁陶房は、松坂屋高槻店で開催される「春のうつわ展」に出展いたします。